Остров феи

Произведение в мультимедии

Аудиокнига:

Фильм:

Nullus enim locus sine gemo est.

Servius (1)

«La musique, — пишет Мармонтель в тех «Contes Moraux» (2), которым во

всех наших переводах упорно дают заглавие «Нравственные повести», как бы в

насмешку над их истинным содержанием, — la musique est le seui des talents

qui joiissent de lui- meme; tous les autres veulent des temoins» (3). Здесь

он смешивает наслаждение, получаемое от нежных звуков, со способностью их

творить. Талант музыкальный, не более всякого другого, в силах доставлять

наслаждение в отсутствие второго лица, способного оценить упражнения в нем.

И то, что он создает эффекты, коими вполне можно наслаждаться в одиночестве,

лишь роднит его с другими талантами. Идея, которую писатель не то не сумел

ясно выразить, не то принес в жертву присущей его нации любви к острой

фразе, — несомненно, вполне разумная идея о том, что музыку самого высокого

рода наилучшим образом можно оценить, когда мы совсем одни. С положением,

выраженным таким образом, немедленно согласится всякий, кто любит музыку и

ради ее самой, и ради ее духовного воздействия. Но есть одно наслаждение,

еще доступное падшему роду человеческому, — и, быть может, единственное, —

которое даже в большей мере, нежели музыка, возрастает, будучи сопутствуемо

чувством одиночества. Разумею счастье, испытываемое от созерцания природы.

Воистину человек, желающий узреть славу божию на земле, должен узреть ее в

одиночестве. По крайней мере, для меня жизнь — не только человеческая, но в

любом виде, кроме жизни безгласных зеленых существ, произрастающих из земли,

— портит пейзаж и враждует с духом — покровителем местности. Говоря по

правде, я люблю рассматривать темные долины, серые скалы, тихо улыбающиеся

воды, леса, что вздыхают в непокойной дремоте, и горделивые, зоркие горы, на

все взирающие свысока, — я люблю рассматривать их как части одного огромного

целого, наделенного ощущениями и душою, — целого, чья форма (сферическая)

наиболее совершенна и всеобъемлюща; чья тропа пролегает в семье планет; чья

робкая прислужница — луна; чей покорный богу властелин — солнце; чья жизнь —

вечность; чья мысль — о некоем божестве; чье наслаждение — в познании; чьи

судьбы теряются в бесконечности; чье представление о нас подобно нашему

представлению об animalculae (4), кишащих у нас в мозгу, — вследствие чего

существо это представляется нам сугубо материальным и неодушевленным,

подобно тому как. наверное, мы представляемся этим animalculae.

Наши телескопы и математические исследования постоянно убеждают нас —

невзирая на нужные рацеи наиболее невежественной части духовенства, — что

пространство и, следственно, объем имеют важное значение для Всевышнего.

Звезды движутся по циклам, наиболее годным для вращения наибольшего

количества тел без их столкновения. Тела эти имеют в точности такую форму,

дабы вместить наивозможно большее количество материи в пределах данной

поверхности; а сама поверхность расположена таким образом, дабы разместить

на ней большее количество насельников, нежели на той же самой поверхности,

расположенной иначе. И бесконечность пространства — не довод против мысли о

том, что бога заботит объем, ибо для его заполнения может существовать

бесконечное количество материи. И так как мы ясно видим, что наделение

материи жизненною силою является принципом, и, насколько мы можем судить,

ведущим принципом в деяниях божества, то вряд ли будет логичным

предполагать, будто принцип этот ограничивается пределами малого, где мы

каждый день усматриваем его проявление, и не распространяется на великое.

Если мы обнаруживаем циклы, до бесконечности вмещающие другие циклы, но

все имеющие некий единый отдаленный центр коловращения — божество, то не

можем ли мы по аналогии представить себе существование жизней в жизнях,

меньших в больших, и все в пределах божественного духа? Коротко говоря, мы в

своей самонадеянности заблуждаемся до безумия, когда предполагаем, будто

человек в своей временной или грядущей жизни значит во вселенной больше,

нежели те «глыбы долины», которые он возделывает и презирает, отказываясь

видеть в них душу, лишь на том основании, что он действий этой души не

замечал (5).

Эти и им подобные мысли всегда придавали моим раздумьям, когда я

находился в горах или в лесах, на речном или на морском берегу, оттенок

того, что будничный мир не преминул бы назвать фантастическим. Мои скитания

по таким местностям были многочисленны, исполнены любознательности и часто

велись в одиночестве; и любопытство, с каким я блуждал по многим тенистым,

глубоким долинам или созерцал небеса, отраженные во многих ясных озерах,

было любопытство, во много раз усугубленное мыслью о том, что я блуждаю и

созерцаю один. Какой это насмешливый француз (6) сказал относительно

известного произведения Циммермана, что «la solitude est une belle chose;

mais il faut queiqu’un pour vous dire que la solitude est une belle chose»

(7) Остроумие этой фразы нельзя отрицать: но подобной необходимости и нет.

Во время одного из моих одиноких странствий по далекому краю гор, краю

печально вьющихся рек и уныло дремлющих озер мне довелось набрести на некий

ручей и остров. Порою июньского шелеста листвы я неожиданно наткнулся на них

и распростерся на дерне под сенью ветвей благоухающего куста неизвестной мне

породы, дабы предаться созерцанию и дремоте. Я почувствовал, что видеть

окружающее дано было мне одному — настолько оно походило на призрачное

видение.

По всем сторонам — кроме западной, где начинало садиться солнце, —

поднимались зеленые стены леса. Речка, которая в этом месте делала крутой

поворот, казалось, не могла найти выхода и поглощалась на востоке густой

зеленой листвой, а с противоположной стороны (так представлялось мне, пока я

лежал растянувшись и смотрел вверх) беззвучно и непрерывно низвергался в

долину густой пурпурно- золотой каскад небесных закатных потоков.

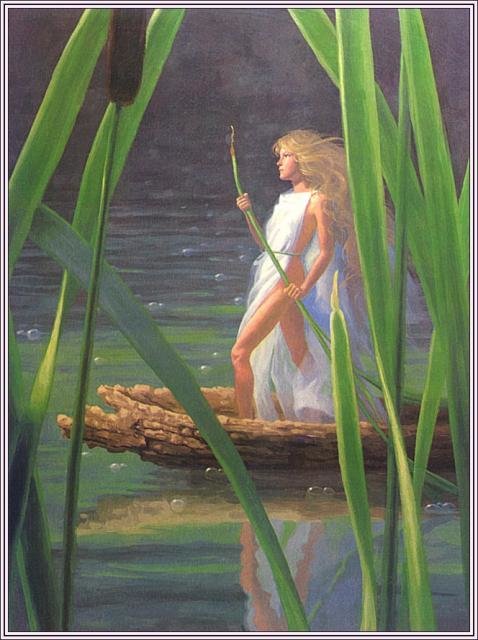

Примерно посередине небольшого пространства, которое охватывал мой

мечтательный взор, на водном лоне дремал круглый островок, покрытый густою

зеленью.

Так тень и берег слиты были,

Что словно в воздухе парили, —

чистая вода была так зеркальна, что едва было возможно сказать, где

именно на склоне, покрытом изумрудным дерном, начинаются ее хрустальные

владения.

С того места, где я лежал, я мог охватить взглядом и восточную и

западную оконечности острова разом и заметил удивительно резкую разницу в их

виде. К западу помещался сплошной лучезарный гарем садовых красавиц. Он сиял

и рдел под бросаемыми искоса взглядами солнца и прямо-таки смеялся цветами.

Короткая, упругая, ароматная трава пестрела асфоделиями. Было что-то от

Востока в очертаниях и листве деревьев — гибких, веселых, прямых, ярких,

стройных и грациозных, с корою гладкой, глянцевитой и пестрой. Все как бы

пронизывало ощущение полноты жизни и радости; и хотя с небес не слетало ни

дуновения, но все колыхалось — всюду порхали бабочки, подобные крылатым

тюльпанам (8).

Другую, восточную часть острова окутывала чернейшая тень. Там царил

суровый, но прекрасный и покойный сумрак. Все деревья были темного цвета;

они печально клонились, свиваясь в мрачные, торжественные и призрачные

очертания, наводящие на мысли о смертельной скорби и безвременной кончине.

Трава была темна, словно хвоя кипариса, и никла в бессилии; там и сям среди

нее виднелись маленькие неказистые бугорки, низкие, узкие и не очень

длинные, похожие на могилы, хотя и не могилы, и поросшие рутой и розмарином.

Тень от деревьев тяжко ложилась на воду, как бы погружаясь на дно и

пропитывая мраком ее глубины. Мне почудилось, будто каждая тень, по мере

того как солнце опускалось ниже и ниже, неохотно отделялась от породившего

ее ствола и поглощалась потоком; и от деревьев мгновенно отходили другие

тени вместо своих погребенных предтеч.

Эта идея, однажды поразив мою фантазию, возбудила ее, и я погрузился в

грезы. «Если и был когда-либо очарованный остров, — сказал я себе, — то это

он. Это приют немногих нежных фей, переживших гибель своего племени. Их ли

это зеленые могилы? Расстаются ли они со своею милою жизнью, как люди? Или,

умирая, они скорее грустно истаивают, мало-помалу отдавая жизнь богу, как

эти деревья отделяют от себя тень за тенью, теряя свою субстанцию? И не

может ли жизнь фей относиться к поглощающей смерти, как дерево — к воде,

которая впитывает его тень, все чернея и чернея?»

Пока я, полузакрыв глаза, размышлял подобным образом, солнце

стремительно клонилось на отдых, и скорые струи кружились вокруг острова,

качая большие, ослепительно белые куски платановой коры, которые так

проворно скользили по воде, что быстрое воображение могло превратить их во

что угодно, — пока я размышлял подобным образом, мне представилось, что

фигура одной из тех самых фей, о которых я грезил, медленно перешла во тьму

из освещенной части острова. Она выпрямилась в удивительно хрупком челне,

держа до призрачности легкое весло. В медливших погаснуть лучах облик ее

казался радостным — но скорбь исказила его, как только она попала в тень.

Плавно скользила она и, наконец, обогнув остров, вновь очутилась в лучах.

«Круг, только что описанный феей, — мечтательно подумал я, — равен краткому

году ее жизни. То были для нее зима и лето. Она приблизилась к кончине на

год; ибо я не мог не заметить, что в темной части острова тень ее отпала от

-

Tweet

Страницы: 1 2

(Рейтинг +33)

(Рейтинг +33)

3 коммент. к “Остров феи”

batareika - Авг 27, 2012 | Ответить

привет всем

[Ответить]

valya-NuJ - Мар 31, 2014 | Ответить

, ,

[Ответить]